青森の若者たちと短編映画を作る

若者たちとの短編映画制作プロジェクトが始動

こうした経験を経て、2021年に始まったのが今回の短編映画企画である「AOMORI SHORT FILM PROJECT」です。2018年にも同名のプロジェクトがありましたが、その第2弾のようなものをやってほしいと県から依頼があり、「若者が描く地域発信プロジェクト」というテーマで2年間の映像制作に取り組むことになりました。参加するのは公募で集まった青森県内に住む10代〜20代の若者19名。1年目はじっくりフィールドワークをやって題材を決め、2年目に短編映画を制作するというスケジュールです。

1年目のワークショップは、地元のことをもっと知るためのフィールドワークからスタートしました。参加者は2021年10月の3日間を使って、町おこしやものづくりなど、津軽地方を中心に様々な活動をしている人のもとへ取材に行きました。僕の所属する映像制作チームとは別にフィールドワークを担当するチームがあり、取材対象者は彼らが選定しました。若者たちは同じ県に住んでいても初めて知る話が多かったようで、たくさんの知識と気づきを得て、やりがいを感じながら楽しんでくれました。

このフィールドワークを経て、次は映画のストーリーを考える作業に移ります。参加者それぞれが映画監督になったつもりで、フィールドワークの3日間で感じたことを1枚の写真と400字の文章で表現してみようという課題に取り組んでもらいました。すると、提出されたエッセイには共通の傾向が見受けられました。フィールドワークで電車に乗ってどこかへ行くという体験が楽しかったこと、窓から見た景色のこと、取材を通じて新しい自分を発見したことについて書いた人が多かったのです。

若者たちが地元・津軽を移動する中でそこの人々や景色から何かを受け取り、自分自身も変わっていく—参加者がフィールドワークで経験したそれ自体がとても素敵で、面白い物語になるのではないか? そう思った僕は、この映画を旅の中で主人公の変化を感じさせるロードムービー的な物語にしようと決めました。そうして友人が参加者のエッセイを読み込んでたたき台の脚本を書き、それをもとにストーリーを練っていくことになりました。ふたりの主人公が就職の面接に向かう新幹線に乗り遅れ、無駄になった交通費を使って地元をめぐる列車旅に出るという物語の骨組みは、この時にフィールドワークの体験を織り込んで出来上がったものです。

AOMORI SHORT FILM PROJECT 2年間の流れ

青森の若者を映した主人公を青森のふたりが演じる

2022年1月、ワークショップの参加者を交えて脚本検討会議が開かれました。ここでは、ハルカとアオイという主人公ふたりのキャラクターを話し合います。ふたりを自分たちに置き換えて想像し、この地域に住んできたからこそ感じる悩みなど、参加者自身の体験を盛り込みながら人物像を決めていきました。どんなキャラクターになったかは上の紹介の通りです。

そこまでいったら、後は物語を広げていく作業になるのですが、これは共同作業が難しいため、友人が引き受けてひとりで脚本を書くことになりました。

その間に僕のほうでは撮影のワークショップを開き、映像制作の経験がほとんどない参加者にカメラの使い方や録音の技術、台本を映像のカット割りに落とし込む方法などを教えたりしました。この時使ったのはSIGMA fpという僕が普段から愛用している私物の小さなカメラで、本番もこれで撮影しています。撮影日数が少なく、機材に慣れた助手がいるわけでもないので、短期間で一気に撮るには最適だと考えて選びました。

そして次に出演者の選定です。青森県在住、あるいは出身の女性という条件で県が公募を行い、オーディションを経て藤巻百恵さんと髙橋若那さんのふたりが選ばれました。ハルカ役の藤巻さんは演技経験がなく、アオイ役の髙橋さんは劇団などで芝居の経験はあるものの、映像作品への出演は初めてです。他の候補者には演技経験が豊富な方や芸能活動を長くやっている方もいて、かなり悩んだのですが、この作品では経験よりも本人のキャラクターと雰囲気を優先することにしました。

たとえば藤巻さんは少し引っ込み思案そうな雰囲気や人の良さそうな感じがハルカの人物像に近いですし、髙橋さんは世渡り上手っぽい雰囲気と、それゆえに踏み込みすぎて失敗してしまうこともありそうな感じがアオイに合うと感じました。また、髙橋さんは高校卒業後に青森から上京。藤巻さんは、一度上京したのちに青森へ帰ってきたものの、再び東京へ行くか迷っているという個人的な背景がありました。そうやって『からっぽ』の主人公たちと同じように東京での生活を志すふたりに、故郷である青森の景色や人々の営みに触れながら感じる想いを、ハルカとアオイに重ねて演じてもらいました。

参加者の体験を織り込んで生まれたふたりの主人公

工藤ハルカ(21)

五所川原市出身、大学4年生。何不自由なく過ごしてきたが、地元を退屈に感じて早くここを出たいと思っている。東京で働く姉に憧れ、理想は丸の内のOL。だが、なかなか内定をもらえず就活には挫折中。真面目で優しい性格だがやや不器用。交流関係は少なめ。

三上アオイ(21)

五所川原市出身、大学4年生。やや派手な見た目、社交的で明るい性格。集落育ちで交流が広く、男女関係なく友達が多い。地元は好きだが狭いコミュニティゆえの苦しい経験があり、ここでは得られないものを求めて県外での就職を希望。内定ブルー中。ひとりで自分を育てた母親に感謝し、いつかは地元に戻りたい。

脚本の改稿で作品の質を上げる

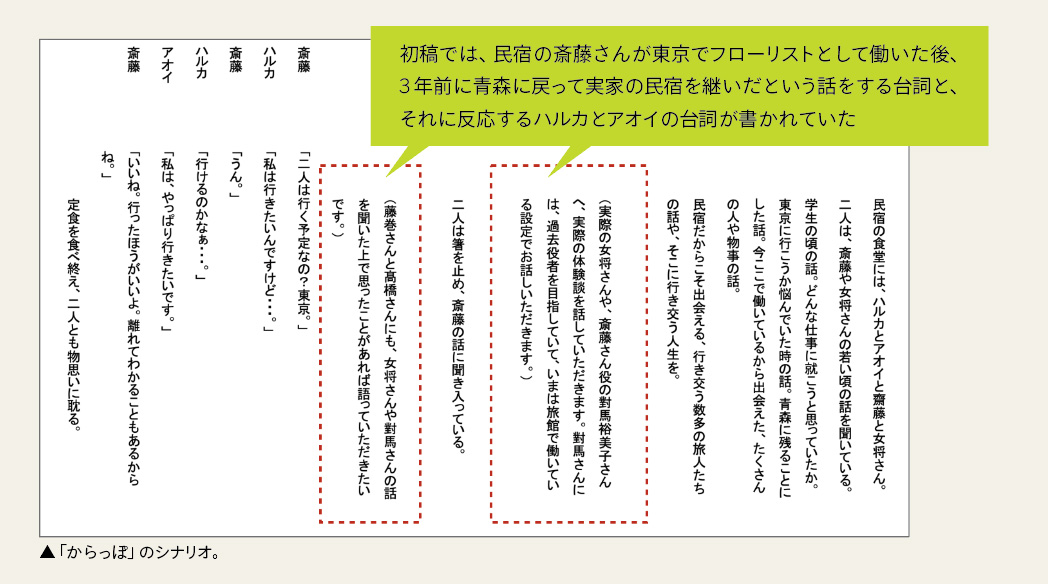

撮影の前には脚本の改稿作業がありましたが、キャストが決まったことで台詞の量や物語の構成も変わっていきました。たとえば、初稿では物語の序盤にハルカとアオイが喋る台詞がたくさんあり、その分量も同じくらいだったのですが、演技経験のない藤巻さんに合わせてハルカのほうのセリフを極端に減らしてみることにしたんです。言葉に詰まって「あぁ」「うん」くらいしか答えられないくらい心が折れている状態から物語を始めたほうが、彼女のキャラクターにも合っているし、そこから立ち直っていく展開を強調できると考えました。

また、ハルカとアオイが行きの津軽鉄道の車内で近況を話し合うシーンでは、お互いがお互いの暮らしを「普通」という言葉で表す会話があります。僕はここに出てくる「普通」という言葉に引っかかりました。自分に使えば卑下にもなるし、他人に使えばその人を貶める暴力的な言葉にもなる。この「普通」という言葉を他のシーンにも散りばめて、ふたりが「普通」という言葉をめぐって傷ついたり傷つけたりする物語へと書き換えることにしました。たとえば、近況を説明するために出した「普通」という言葉が、片親がおらず「普通」の暮らしが難しいと感じているアオイを傷つけ、のちに喧嘩の種になるとか、ハルカが「普通」を自称するのは東京での面接でその言葉に傷ついた過去があるから……といった具合です。

さらに、一番大事にしたいシーンは、あえて即興的に作る方法に変更しました。ハルカとアオイが民宿で女将さんたちから励ましの言葉をもらって前向きになるという場面です。決められた台詞に忠実に演じるというやり方もありましたが、僕はここをもっと生々しく描きたいと思いました。キャストのふたりが実際の民宿の女将さんと役を忘れて会話したら、彼女たちはどんな言葉をもらい、どんな表情を見せるのだろう。彼女たちにもワークショップの参加者と同じように、地元の人と触れ合って何かを感じる体験をしてみてほしいと思い、それをドキュメンタリーのように撮ることにしました。

そこで、元の脚本にあった会話は丸ごと削り、本物の女将さんと斎藤さんという役を演じる俳優さんに若い頃の話を即興で話してもらう指示だけを残すことにしました。即興パートの終わりにはその後のお芝居にうまく繋がるような台詞を入れておきます。撮影では実際に1時間くらい、なかば役を忘れたような状態で自由に話してもらい、それを3台のカメラで同時に撮りました。こうやって即興で作った部分をノイズだと捉える人もいるかもしれませんが、僕自身はすごく大事なシーンが撮れたという手応えを感じました。実は、ハルカ役の藤巻さん自身ももう一度上京するか悩んでいるところで、そんな彼女が女将さんたちの若い頃の話を聞いて「大丈夫、大丈夫」と励まされる姿には、あらかじめ決められた台詞では決して描けない温かさがありました。

このあたりの改稿は僕ひとりで行なったため、ワークショップの参加者は少し置いてきぼりになってしまったかもしれませんが、ディレクターとして作品をより良くできる部分は押さえておきたいと思って修正しました。

民宿でのシーンは即興で演じてもらうことで生の反応を捉えた

3日間のタイトな撮影を大人6名+若者で

さて、やっと本番の撮影です。2022年10月25日から27日まで3日間かけて実施しました。僕と友人だけでは手が足りないため、撮影チームはBカメのカメラマン、音声スタッフ、撮影サポートスタッフの4人を増やして合計6名になりました。ワークショップのメンバーは仕事で平日の作業への参加が難しい人も多く、この頃には人数が半分くらいになっており、最終的に10人くらいが撮影・制作のサポートとして参加してくれました。

カメラは撮影ワークショップでも使ったSIGMA fpに、Artシリーズの35㎜と85㎜のレンズをメインで合わせています。寄るか引くかの2択でハッキリするのが好みなので、50㎜はあえて使いません。録音に関しては手を抜くと途端に作品のクオリティが落ちてしまうので、MAは普段からお願いしている方に頼み、音声さんもその方に紹介していただきました。基本はガンマイクで、電車内のシーンは衣装の中にピンマイクを入れて録りました。

また、ワークショップとはいえスケジュールがかなりタイトだったため、基本の撮影はリンゴミュージックのMVを多く手がけてきた平井監督と僕で画を決めて進めていきました。それでも余裕がある時はワークショップのメンバーにもマイクを持ってもらったり、一緒にカメラのモニターを見たりと、わずかながらもできるだけ参加してもらえるような場をつくりました。

編集はフィードバックで大きく変わった

撮影の次は編集です。本当はこれも共同作業でできれば良かったのですが、時間や場所の制約もあり、一旦僕がひとりで編集したものを試写にかけて、ワークショップの参加者みんなで気づいた点を話し合うことにしました。ここでの課題は、主人公の感情の動きが自然に感じられるかどうかを客観的に見て判断すること。僕自身、これまで他人から意見をもらうことで編集を大きく改善できた経験があったので、試写でのフィードバックを経て作品がどう変わっていくのか、ワークショップの参加者にも自分の目で確かめてもらいたいと思ったんです。

たとえば、序盤で駅から電車に乗り込むシーン。アオイが旅に出ようと誘うシーンは、最初の編集ではハルカがなぜ同意したのか説得力が感じられませんでした(次ページQRコードの動画参照)。アオイの安心した微笑みで終わり、翻弄されるハルカの感情が伝わりづらいです。さらに電車内での会話はついさっきまで落ち込んでいたハルカがあっさり立ち直り、また唐突に悩み始めるように見えますし、「普通」という言葉に引っかかるアオイの感情もうまく伝わりませんでした。このシーンでは最後のハルカの笑顔を「ようやく戻った笑顔」として見せるべきです。

完成版ではそれを整理して、アオイから強引な誘いを受けた後に、「あの時、彼女はなぜ誘ってくれたのだろう。

何の前触れもなく起こったこの出来事に、私は身を委ねたくなった」というハルカのモノローグを重ね、タイトル画面を入れました。また、電車内の会話では台詞と見せる表情を削って、アオイの「普通」に対する複雑さと、ハルカのゆっくりと立ち直っていく変化を見せました。

また、旅先で喧嘩をし、いなくなったアオイをハルカが海辺まで探しに行くシーンも大きく変わりました(左ページ参照)。試写とは別に知人のディレクターに見てもらったところ、ハルカにはすぐ謝らせず、「ようやく謝れた」感じを出したほうがいいと指摘されたんです。

このフィードバックを経て、台本で決めていた台詞を再度組み直すような大幅な修正を行いました。立っている画と座っている画を入れ替えるための加工や、台詞の順番を入れ替えたり、東京で声だけ録音したりと、かなり悪あがきをした実感があります。でも、それで実際にシーンが大きく変わりました。やり取りの順番が入れ替わっただけでも、砂を拾っている時の「普通の砂」という言葉と、ハルカが面接で言われた「普通」という言葉の関係さえも変わってきて、違う印象を残すようになったのです。

本来は脚本の段階でこれらの問題が見えているべきですが、やはり一度繋いでみて初めて見えてくる不自然さもあります。今回はフィードバックをもらって粘ることで解決にたどり着くことができる例として、皆さんにお見せしたいと思いました。

試写の後には、ワークショップの参加者とタイトルを検討しました。元々は東京—青森間の往復運賃の金額を示す「35340」を仮タイトルにしていたんですが、それでは覚えにくいということで(笑)。「すなつぶ」「きらきら」などが候補に上がり、話し合っているうちに出てきたのが「からっぽ」というタイトルです。それが主人公の心情を一番表せる言葉だと感じ、そこにちゃんと着地するように、物語の終わりに「今はからっぽでいよう」というハルカのモノローグを足すことにしました。これもみんなと話し合ったからこそ生まれたアイデアだと思います。

フィードバックを元に組み直した海辺のシーン

映像制作を通じて地域の新しい誇りを創りたい

こうして作品が完成し、青森県内の3カ所で完成試写会を開いてプロジェクトが終了しました。その後はワークショップのメンバーには会えていませんが、自分のひらめきや体験が物語になること、言葉では説明しきれない気持ちも映像にすれば誰かに伝わるかもしれないということが、今回のワークショップを通じて体感できていたら嬉しく思います。もし、この先の人生で迷うことがあったら、『からっぽ』の物語と同じように地元の空気を吸いに行ったり、地元の知らない場所を訪れたりして、新しいひらめきと出会ってほしいと願っています。

また、今回のプロジェクトでは、「共創」の楽しさはもちろん、その難しさにも直面しました。最初は20名近い参加者がいましたが、社会人も多かったことで一定の参加率を保つことが難しく、次第に人数が減っていってしまいました。また、編集など後半の工程になるほど個人的な作業になりやすく、最後まで全員を巻き込んで楽しませ続けるプロジェクトにはしきれなかったと思います。できるだけのことはやりましたが、今後もっと良いやり方を見つけられるかもしれません。

これまで10年間青森で活動して得たことに今回のプロジェクトで得た気づきを加えて、青森はもちろん、他の地域も含めて、これからもその土地の「新しい誇り」を創るような活動をしていけたらと思っています。

完成試写会の模様。主演俳優とプロジェクトメンバーによるトークイベントなども開催した。